L’épopée cannoise vient de s’achever avec la victoire Ken Loach et de son « Le vent de lève. » qui viennent de décrocher la Palme d’or alors que « Volver » de Pedro Almodovar doit se contenter du prix du meilleur scénario.

L’épopée cannoise vient de s’achever avec la victoire Ken Loach et de son « Le vent de lève. » qui viennent de décrocher la Palme d’or alors que « Volver » de Pedro Almodovar doit se contenter du prix du meilleur scénario.

Nice Première ouvre ses colonnes à une nouveau critique cinéma en la personne de Patrick Mottard qui vient nous livrer ses impressions sur les films qui composaient la féérie cannoise.

De Da Vinci Code à VOlver en passant par Marie-Antoinette, le leader de Nice Plurielle nous livre ses impressions de grand amoureux du septième art.

17 mai 2006

Sacré Graal

The Da Vinci Code, de Ron Howard (USA)

The Da Vinci Code, de Ron Howard (USA)

Ayant à peu près épuisé les charmes de la montée des marches les soirs d’ouverture de Festival, je devance l’appel, et c’est en fin d’après-midi que j’assiste à la projection du Da Vinci Code à Nice, dans une salle de l’avenue.

On se souvient du livre habile, manipulateur, parfois jubilatoire, mais qui n’était au fond que du sous sous Umberto Ecco, du X-Files à la sauce catho, une version spiritualiste du célèbre « On nous cache tout, on nous dit rien » de Jacques Dutronc. Le Christ aurait enfanté avec Marie-Madeleine ; l’église officielle et son bras armé l’Opus dei mèneraient une guerre sans merci pour cacher une vérité qui mettrait son dogme en pièce. L’adaptation cinématographique est assez fidèle et, du coup, fait apparaître les faiblesses du roman. Plaisante à lire, l’histoire apparaît bien simpliste à l’écran. En fait, une adaptation cinématographique de ce roman de plage ne se justifiait pas, d’autant que l’interprétation de Tom Hanks (mollassonne) et celle « d’Amélie Poulain » (nunuche) ne sont pas très convaincantes.

La fin du film révèle toutefois un secret bien gardé. Il semblerait que François Mitterrand, peut-être sans le savoir, ait largement contribué au confort éternel de Marie-Madeleine.

18 mai 2006

Yu Hong

Une première journée prometteuse, avec deux très bons films racontant chacun à leur façon, la destinée de deux enfants du siècle : Yu Hong, l’étudiante chinoise, et Damien, le révolutionnaire irlandais. L’époque les sépare (1989 et le printemps de Pékin pour l’une ; 1920 et la guerre d’Indépendance pour l’autre), mais leur profonde humanité les rapproche. C’est une de ces rencontres improbables qui se fait chaque année au hasard de la programmation du Festival.

Le vent se lève (The Wind that shakes the barley) de Ken Loach (G-B)

Le vent se lève (The Wind that shakes the barley) de Ken Loach (G-B)

Damien, jeune médecin, choqué par les exactions de l’armée anglaise, s’engage dans l’IRA. Tant qu’il s’agit de lutter pour la libération nationale, tout est facile (intellectuellement, car physiquement, une guerre est une guerre, sale, forcément sale). Mais quand il faut définir le type de société que l’on veut pour sa patrie libérée, tout se complique. Républicain progressiste, Damien ne veut pas d’une indépendance au rabais qui permettrait, comme il le rappelle à ses compagnons de lutte, aux patrons anglais de continuer à imposer leur loi au peuple irlandais. Il y laissera la vie. Du grand Ken Loach, celui qui refuse toujours le manichéisme (on se souvient encore de l’admirable Land and freedom sur la guerre civile espagnole), celui qui sait filmer comme personne les gens humbles, les oubliés de l’histoire.

Palais d’été (Summer palace) de Lou Ye (Chine)

L’amour impossible parce qu’absolu de Yu Hong, l’étudiante provinciale, et de Zhou Wei, le beau ténébreux du campus. Nous sommes à la fin des années quatre-vingt, les étudiants chinois manifestent, exigent la démocratie et la liberté, mais l’histoire de Yu Hong et Wei Zhou flotte à la surface des événements. Elle est, comme toutes les histoires d’amour, intemporelle et éternelle. Elle l’aime. Il l’aime. Mais si fort qu’ils se trouvent dans l’incapacité de vivre leur passion. L’intensité sexuelle de leur relation se révèlera être un leurre qui ne leur ouvre aucun verrou. Sur le thème de l’incommunicabilité, il y a un peu de Antonioni chez Lou Ye. Comme chez le maître italien, le style est elliptique sans être abstrait, dépouillé sans être austère. La réalité politique omniprésente (Tien An Men, le Mur, la guerre du Golfe) n’est pas un gadget décoratif mais le contrepoint d’une histoire d’enfermement affectif où chacun est prisonnier à la fois de sa passion et du désespoir de ne pas pouvoir la communiquer à l’autre. Peut-être par crainte de s’y perdre. Un grand film et, avec Hao Lei, une candidate tout à fait enthousiasmante au prix d’interprétation féminine.

20 mai 2006

Les remords de Jackie…

Fast food nation de Richard Linklater (USA)

Une dénonciation sans équivoque du système qui produit la malbouffe : immigrés exploités, élevages surpeuplés, abattoirs « fordisés » et, au bout de la chaîne, nourriture souillée… Linklater n’y va pas avec le dos de la cuillère ; son pamphlet écolo répertorie, en une heure cinquante-quatre, tous les dysfonctionnements d’un système où les consommateurs eux-mêmes se font consommer par une industrie vorace. C’est d’ailleurs cette accumulation qui pose problème, le film apparaît parfois manipulateur, parfois too much (l’histoire des trois immigrés clandestins renvoie Zola à la bibliothèque rose). C’est d’autant plus regrettable que tout ce qui est dénoncé est juste et authentifié par l’actualité.

Cela dit, envoyez vos enfants voir ce film : peut-être que leur enthousiasme pro Mac Do va se refroidir… On peut toujours rêver ! En ce qui me concerne, dès la fin de la séance, ayant retrouvé mon ami Richard et sa femme Véro dans un restaurant proche de la rue d’Antibes, c’est avec une certaine véhémence que j’ai demandé que ma pizza soit strictement… végétarienne.

Red road d’Andrea Arnold (G-B)

Un remarquable premier film (caméra d’or en vue ?).

Jackie, opératrice dans une société de surveillance, a vécu un drame : un chauffard drogué a tué accidentellement sa fille et son mari. Depuis, elle erre au milieu des ombres qui peuplent sa terne existence. Le destin lui permet de retrouver le responsable de son malheur. Elle décide alors de se venger en élaborant un scénario aussi machiavélique qu’alambiqué. Mais ce qu’elle prend pour une soif de vengeance n’est qu’une façon d’apaiser ses remords : le soir tragique, son mari était sorti avec sa fille à la suite d’une dispute conjugale. Sa vengeance consommée, Jackie n’est plus écrasée par le poids de la culpabilité, elle peut donc pardonner. Elle recommence même à sourire et peut-être même qu’elle pourra aimer à nouveau.

Une fois de plus, nous sommes sidérés par la capacité des réalisateurs britanniques à rendre compte de la réalité sociale. Le milieu des petits prolos et demi marginaux de cette cité populaire de Glasgow est décrit avec une justesse et une humanité dignes de Ken Loach ou de Mike Leight. Mention spéciale pour l’actrice Kate Dickie qui sait nous rendre inoubliable le personnage de Jackie, jeune femme brisée par le deuil, mais dont le corps est périodiquement parcouru par des ondes de sensualité d’autant plus violentes qu’elles doivent être refoulées.

Selon Charlie de Nicole Garcia (France)

Incontestablement une déception. Le film raconte les destins croisés d’un anthropologue brillant, d’un enseignant frustré, d’un mauvais garçon pitoyable, d’un médecin adultère et d’un maire, dans une ville sans nom, au bord de l’Atlantique.

La réalisatrice lorgnait à l’évidence du côté d’Altman (Short cuts), elle se retrouve plutôt chez Lelouch. Une fois de plus, un film français présente une pléiade d’acteurs jouant juste des rôles faux. Qui peut en effet accorder quelque crédibilité aux états d’âme et aux caleçonnades de notables sans racines dont l’univers se situe à mille lieux de la réalité sociale telle qu’elle est présentée par exemple dans les films anglais ? Cerise sur le gâteau, la triple ou quadruple happy end du film me semble même avoir des relents néo conservateurs plutôt inquiétants sur le thème de la famille avant tout.

Une fois de plus, devant tant de talents gâchés (Bacri mais aussi Poelvoorde, Magimel, Lindon…), on a envie de dire Tout ça pour ça !

21 mai 2006

Le retour de… Pénélope

Southland tales, de Richard Kelly (USA)

Pas grand-chose à dire sur ce film pourtant très long (deux heures quarante). Une esthétique et un scénario très broche de l’univers des BD post Enki Bilal. Une grande ville, dans un futur très proche, des méchants qui défendent le pouvoir et des secrets inavouables, des gentils mi-écolos, mi-déjantés qui veulent sauver le monde, des entre-deux qui forcément hésitent (tiens, c’est un peu comme en politique…) et une fin limite New Age. On a déjà l’impression d’avoir vu plusieurs fois cette histoire (Le cinquième élément ?). Heureusement qu’un peu d’humour permet d’oublier parfois la vacuité du propos.

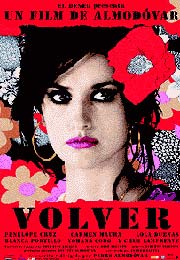

Volver, de Pedro Almodovar (Espagne)

Volver, de Pedro Almodovar (Espagne)

En fin de journée, nous rattrapons le film vedette de ce début de festival dans une salle niçoise.

Les films de Pedro Almodovar sont avant tout, comme ceux de Woody Allen ou d’Eric Rohmer, des contributions à un univers. Volver (Revenir), c’est d’abord cela : une touche supplémentaire à ce monde coloré, insolite, passionnel et terriblement espagnol de celui qui restera toujours le cinéaste symbole de la movida. L’histoire, comme souvent chez Almodovar, est faussement naïve, à la limite du conte de fées. Sans en révéler le contenu, on peut dire que dans Volver les morts ont bien mérité leur mort. Quant aux vivants, malgré leurs secrets pas toujours très avouables, ils gagnent le droit de survivre et peut-être même de vivre et d’être heureux. Mais surtout, au-delà de l’histoire, il y a l’émotion. Emotion causée par un regard, une réplique, quelques notes de musique… Jamais par la grande scène fabriquée que le réalisateur se refuse toujours. Dans chacun des films d’Almodovar, il y a un moment où notre gorge se noue : Volver n’échappe pas à la règle.

Volver est aussi un magnifique film sur les femmes, sur leurs secrets, leur complicité, leur générosité. Leurs cris et leurs chuchotements. Almodovar les aime tellement qu’il a réussi à faire d’une actrice bimbo une superbe Sophia Loren de la Mancha… Bravo Pénélope, tu as bien fait de quitter ton scientologue hollywoodien, l’Espagne te va bien au teint !

23 mai 2006

Demester et Barbe

Le Caïman (Il Caimano), de Nanni Moretti (Italie)

Il est de bon ton de comparer le film de Moretti avec Fahrenheit 9/11 de Michaël Moore, palme d’or il y a deux ans. La différence est pourtant essentielle. Fahrenheit n’était pas un film, Le Caïman en est un… et quel film ! Un film qui prend d’emblée le spectateur à contre-pied : c’est moins un pamphlet contre Berlusconi qu’une interrogation navrée sur l’extraordinaire lâcheté collective qui a permis ce déni de démocratie qu’a été la prise du pouvoir en Italie par le Cavaliere. C’est l’histoire de ce renoncement qui est racontée à travers la rédemption difficile de l’exécrable producteur Bruno Bonomo, véritable Ed Wood à la sauce Cinecitta, qui – héros malgré lui – se trouve en première ligne en produisant un film sur le Caïman. Comme toujours chez Moretti, l’histoire intime télescope la grande histoire. Une grande histoire qui se révèle glaçante dans la dernière scène du film qui suggère que le berlusconisme n’est, ni plus ni moins, que l’antichambre d’un nouveau fascisme.

Les lumières du faubourg (Laitakaupungin valot), d’Aki Kaurismäki (Finlande)

Sur le tapis rouge, pendant la montée des marches, Aki Kaurismaki esquisse un pas de danse avec une de ses interprètes (sur un air de Carlos Gardel, « Volver »… tiens, tiens). Cette scène décalée et sympathique nous arrache un sourire avant la projection du film. Ce sera le dernier avant bien longtemps. Il est vrai que l’histoire de Koskinen, le vigile solitaire, n’est pas vraiment une comédie. Ignoré de tous, Koskinen finit par devenir étranger à lui-même. A chaque fois qu’il essaie de renouer avec la société des hommes, il est rejeté et renvoyé à sa solitude. Pour couronner le tout, il sera trahi par la seule femme qui était susceptible de lui permettre de trouver sa place au soleil, une petite place, sous un pauvre soleil. Ce film est un nouveau et magnifique portrait de marginal qui enrichit cet univers si particulier que nous offre Kaurismaki film après film. Un univers impitoyable pour les faibles, un univers où les rayons d’espoir sont aussi ténus que ceux d’un soleil d’hiver dans la banlieue blafarde d’Helsinki.

Flandres, de Bruno Dumont (France)

Les gens du nord ont, paraît-il, dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors. Chez Bruno Dumont, ce n’est pas toujours très évident. Demester et Barbe sont amis d’enfance, vaguement amants (là c’est 24 secondes chrono !!), mais incapables d’exprimer autre chose qu’une indifférence réciproque. Pourtant, leur non histoire conduira l’un dans l’enfer de la guerre, l’autre aux portes de la folie. Après Yu Hong et Zhou Wei, les étudiants chinois du premier jour, c’est le nouveau drame de l’incommunicabilité de la sélection. Seule différence, celui-ci se terminera bien. Dumont, impeccablement soutenu par la région Pas-de-Calais, poursuit, sept ans après L’humanité (prix de la mise en scène en 1999), son observation des sillons bourbeux de l’âme rurale nordiste. C’est beau comme l’Antique, souvent émouvant, et très loin de la prétention du tout venant de la production française actuelle.

Babel, d’Alejandro Gonzalez Inarritu (USA)

Synthèse audacieuse du mythe de Babel et de l’effet papillon, du Maroc au Mexique, en passant par les Etats-Unis et le Japon, le film témoigne des conséquences désastreuses d’un acte lié à la susceptibilité d’un jeune berger marocain. Beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans un film qui aurait pu être sponsorisé par Europe Assistance. Mais au final, le spectateur a le sentiment que dans ce monde si complexe et si dangereux pour tous, on s’en tire mieux en étant Américain ou Japonais qu’en étant originaire d’un pays du Sud. N’est-ce pas Brad ? Le récit est peut-être un peu trop démonstratif mais il n’est pas manichéen. Quant à Alejandro Gonzalez Inarritu, il a beaucoup de talent : quand le mot fin apparaît, on a le sentiment d’avoir assisté à trois (bons) films différents. Malgré l’effet papillon.

25 mai

C’est nous les Africains…

Marie-Antoinette, de Sofia Coppola (USA)

Je me souviens, il y a quelques années, avoir assisté, assis à côté de Faye Dunaway (il y a des détails qu’on n’oublie jamais), à la première de «The virgins suicides». A l’époque, j’avais été impressionné par cette plongée quelque peu hallucinante dans le monde de l’adolescence de cette frêle jeune femme qui avait fait une courte apparition sur la scène du Noga Hilton après la projection. J’attendais donc avec impatience sa Marie-Antoinette, précédée, qui plus est, d’une flatteuse réputation.. On allait voir ce que l’on allait voir : une version glam rock du boulanger, de la boulangère et du petit mitron, un «Phantom of paradise» de la Galerie des glaces, peut-être même une sorte de «In bed with Marie-Antoinette». La déception n’en est que plus vive. Que voit-on à l’écran ? Une actrice un peu fade (Kirsten Dunst) jouant une Marie-Antoinette convenue : adolescente perdue, puis jeune femme mal-aimée, et enfin, quand s’engage la lutte finale, une reine digne. Rien ne vient déranger nos certitudes voire nos préjugés sur le personnage. Et ce ne sont pas les quelques rocks-menuets qui ponctuent musicalement certaines scènes, qui risquent de faire basculer le film dans la folie et la démesure. Enfin, quand le personnage de Marie-Antoinette avoue n’avoir jamais prononcé la célèbre phrase sur la pain et la brioche, je sens bien que Dominique, qui l’avait utilisée au cours de son débat avec Christian Estrosi, est un peu déçue… elle aussi !

La raison du plus faible, de Lucas Belvaux (Belgique)

Un petit groupe de paumés, véritables pieds nickelés de la désespérance, organise son suicide social. Sans travail, sans espoir, sans avenir, ils décident de faire un hold-up à l’ancienne (la dispersion des billets dans la dernière scène du film rappelle le classique «Mélodie en sous-sol») pour pouvoir sourire à nouveau. Ce hold-up improbable tourne évidemment à la tragédie, un des protagonistes perdra même la vie. Lucas Belvaux filme avec talent ce no future liégeois, à mi-chemin entre le cinéma social anglais et les frères Dardenne : moins engagé que le premier, plus que les seconds. C’est aussi un acteur remarquable : sa prestation d’ex-taulard plus ou moins repenti en fait un prétendant crédible pour le prix d’interprétation.

Le film ne laissant que peu de place à l’espoir, c’est un peu morose que je retrouve mes étudiants pour leur faire subir quelques épreuves orales… Qu’ils se rassurent, leurs notes n’ont pas subi les conséquences de ce coup de blues.

L’ami de la famille (L’amico di famiglia), de Paolo Sorrentino (Italie)

Le premier film de Paolo Sorrentino, présenté à Cannes en 2004 («Les conséquences de l’amour»), m’avait plutôt laissé une bonne impression. Un mafieux âgé tombait amoureux d’une très jeune femme et – si mes souvenirs sont bons – il mourrait pour elle. Dans L’ami de la famille, on retrouve le même schéma avec un vieil usurier, laid, sale, et radin, qui séduit une jeune mariée qu’il ne faut pas toutefois confondre avec une oie blanche. Cette nouvelle version de la Belle et de la Bête, en effet, tourne court, la Belle se révélant au moins aussi Bête que la Bête. La réalisation, un peu maniérée et très symbolique, rappelle le cinéma des années soixante-dix, un cinéma qui n’arrivait pas vraiment à émouvoir. Reste à saluer l’acteur Giacomo Rizzo, une tête à claques qui a quand même une sacrée gueule.

Indigènes, de Rachid Bouchareb (France)

En compagnie d’Esmeralda et d’Ibrahim, un jeune couple que j’ai marié l’an dernier, nous assistons à la projection de ce film, lui aussi très attendu.

A travers l’épopée d’un petit groupe de soldats marocains et algériens, le réalisateur évoque l’engagement de cent trente mille « indigènes » dans l’armée française pour libérer la mère patrie de l’envahisseur nazi. Exclus de la citoyenneté républicaine, ils répondent pourtant présents pour sauver la République. Le petit groupe traverse l’Afrique du Nord, l’Italie, la Provence, pour échouer, et être pratiquement exterminé, en Alsace. Même si la réalisation est plus qu’honorable, dix fois plus subtile que celle d’un Boisset, il y aura certainement des petits malins pour dire que Rachid Bouchareb n’est ni Oliver Stone, ni Stanley Kubrick… Et alors ? C’est le rôle du Festival que d’offrir de temps à autre un de ces films coups de gueule qui dénoncent, qui interpellent, et qui parfois – comme c’est le cas ici – nous convoquent au tribunal de l’Histoire. La dernière scène du film, où l’on voit le survivant de l’hécatombe alsacienne devenu chibani se mouvoir au milieu des tombes de ses compagnons de lutte avant de regagner, solitaire, sa modeste chambre d’immigré toléré, est à diffuser en prime time sur toutes les chaînes de télévision en ces temps de colonisation fraîche et joyeuse et d’immigration choisie.

Le générique s’achève. La salle applaudit chaleureusement. Dans son coin, Ibrahim est songeur. Peut-être pense-t-il à son grand-père… tirailleur sénégalais.

27 mai

Pour un flirt avec toi…

Malgré une fin de semaine professionnelle et politique chargée, je « sauve » malgré tout trois films.

Quand j’étais chanteur, de Xavier Giannoli (France)

Une bonne surprise avec ce film sans prétention, mais pas sans ambition. Alain (Gérard Depardieu retrouvé) rencontre Marion (Cécile de France épatante) : il est chanteur de bal et tombe amoureux de cette jeune divorcée pas tout à fait indifférente à ce gros nounours généreux et rassurant qui débarque dans sa vie. Malgré la différence d’âge et de milieu, cette histoire d’amour-amitié reste crédible jusqu’à sa double fin, une pessimiste, une optimiste. En effet, le réalisateur renoue avec une pratique courante à l’époque de Duvivier et de Renoir, la différence essentielle est que Giannoli nous propose ces deux fins à la suite l’une de l’autre : au spectateur de faire son choix. Mais pour moi, ce film est surtout une sorte de réhabilitation d’un personnage souvent maltraité par notre cinéma : le chanteur populaire. Lui qui, si souvent, est victime de procès en sorcellerie pour ringardise, apporte tout simplement, de bals de quartier en mariages, un peu de bonheur à ses contemporains. Quand Alain attaque «Pour un flirt avec toi» ou roucoule «Vous les femmes», c’est à ces artistes anonymes, modestes et dignes qu’on pense. En fredonnant avec lui ces refrains populaires, c’est un peu comme si on retrouvait, dans ce monde si sophistiqué du Festival, le temps de l’innocence.

United 93, de Paul Greengrass (USA)

Un film document sur l’histoire du Boeing 757 de l’United airlines qui s’est scratché le 11 septembre 2001 en Pennsylvanie, à la suite de la révolte des passagers qui avaient compris, via leurs téléphones portables, qu’ils allaient être transformés en arme fatale contre la Maison blanche. L’histoire se passe quasiment en temps réel et l’on a parfois l’impression d’être dans un épisode de 24 heures chrono. Bien sûr, ici, jamais Jack Bauer n’arrivera. Sur la forme, le film montre sans jamais démontrer. C’est sa force. Sur le fond, nous sommes consternés par l’impréparation des Etats-Unis face à une attaque terroriste pourtant prévisible. Nous sommes aussi émus par la force de caractère de cette poignée de passagers qui n’ont pas voulu mourir en otages.

Le labyrinthe de Pan (El laberinto del fauno), de Gullermo del Toro (Espagne)

L’OCNI (Objet Cinématographique Non Identifié) de ce Festival, une sorte de conte de fées sur fond de guerre civile espagnole. Les pérégrinations d’Ofelia, la petite fille qui se voit imposer par sa mère un beau-père odieux et sadique, c’est l’histoire de la petite sœur d’Harry Potter chez les Moldus franquistes. Les monstres qui peuplent l’imaginaire de l’héroïne ignorent avec dédain les effets spéciaux qui envahissent désormais nos écrans. Ils nous rappellent plutôt les créatures qui, dans les années cinquante, se trouvaient dans les films d’aventure qui passaient dans les cinémas de quartier. C’est parfois kitch, c’est souvent poétique (une mention spéciale pour le monstre qui a les yeux encastrés dans les paumes de ses mains… un amour !!). Et puis, à la fin, les partisans républicains ratatinent les franquistes. Il paraît que ce n’est pas tout à fait historique, mais ça fait du bien. Surtout en fin de Festival.

27 mai

Pronostics

Justement, à propos de fin de Festival, le temps des pronostics est venu. Sans rentrer dans les subtils équilibres politico-artistiques qui président à la confection de tout palmarès à Cannes, je me contenterai de donner mon tiercé :

1- Volver, car Almodovar mérite de figurer au palmarès de Cannes. Deux fois Bill August et jamais Almodovar, ça fait un peu désordre.

2- Flandres, parce que je suis un inconditionnel de Dumont depuis L’Humanité et qu’un festival populaire peut aussi récompenser des films exigeants.

3- Summer palace, ce film chinois émouvant et résolument moderne, peut-être la vraie révélation de ce festival.

Cela dit, Les lumières du faubourg et La raison du plus faible, ce n’était pas mal non plus.

28 mai

Le palmarès

PRIX DU JURY : Red Road de Andrea Arnold (Photo N°1)

PRIX D’INTERPRETATION FEMININE : L’ensemble du casting féminin de Volver (Photo N°2)

PRIX D’INTERPRETATION MASCULINE : L’ensemble du casting masculin de Indigènes (Photo N°3)

PRIX DE LA MISE EN SCENE : Alejandro Gonzalez Inarritu pour Babel (Photo N°4)

PRIX DU SCENARIO : Pedro Almodovar pour Volver

GRAND PRIX : Flandres de Bruno Dumont (Photo N°5)

PALME D’OR : Le Vent se lève de Ken Loach (Photo N°6)